この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

くもんって国語じゃない?と思っている にじまま( @nijimama_m)です。

ちょっと前までは「公文の言えば算数!」という人が多かったですが、最近は国語を評価する人が多くなってきたように感じます。

コツコツ続けられる子は、公文の国語が合うと思います。

この記事では、公文国語を4年続けて感じた効果について紹介します。

年少から4年ほど公文国語を続けて感じた主な効果は3つありました。

- 読解に必要な音読力が身についた

- 読解に必要な語彙力が身についた

- 読書が好きになった

どれも国語力をUPするのに必要なものが身についたんじゃないかと思います。

① 読解に必要な音読力が身についた

まず目に見えた効果は、音読がスラスラできるようになったことでした。

音読力=読解力と言われているほど、音読は国語に欠かせない学習です。

音読がスラスラできるということは、文章の中にある文法を理解して読むチカラを持っていることになります。

公文の国語教材って最初のうちは特に音読が多いよね。

最初の頃は、かんたんな音読もたどたどしかったな〜。

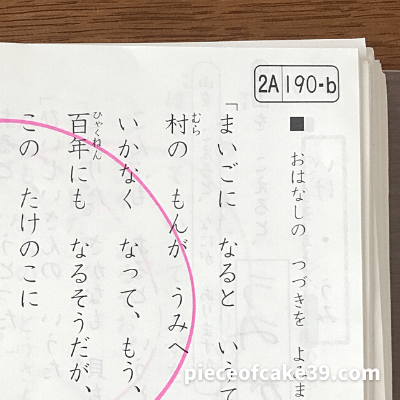

公文の国語2Aまでは、音読をスラスラできるようになる教材になっています。

A教材からC教材は文法についてしぶといほど学習します。

文法が頭に入ってからは、音読力がさらに伸びました。

読むスピードが早くなるほど、読解力がアップしていきました。

音読が上手は子ほど、国語ができるというのは本当なんだなと思いました。

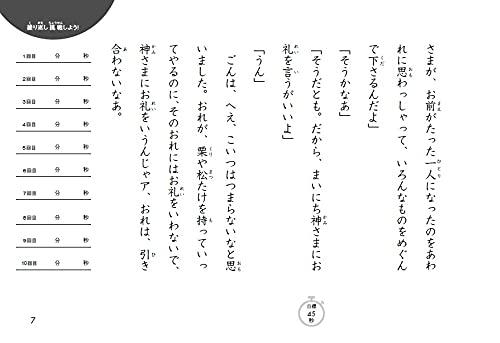

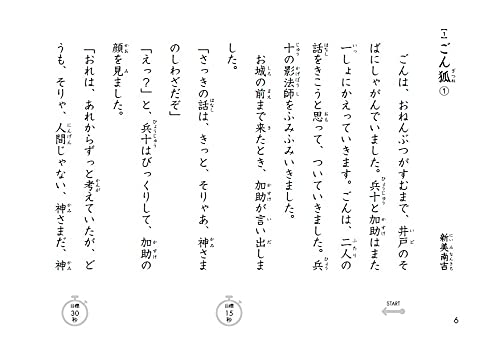

コロナの自粛期間では、音読力をさらにアップさせようと、斎藤孝さんの「1分間速音読ドリル」に挑戦しました。

「1分間速音読ドリル」とは、「ごんぎつね」や「走れメロス」、「平家物語」などを、1分を目指して音読するドリルです。

文章は難しいですが、漢字はすべてよみがなが振られてています。

やり始めたときは、1分が目標なところを3〜4分かけて読んでいました。

しっかり1分で読めるようになったころ、国語力が数段アップしてました。

文章を早く読めるようになるって、すごく効果があるんだなと思わされました。

さらなる国語力アップを目指したい人は「1分間速音読ドリル」にチャレンジしてみてください。

② 読解に必要な語彙力が身についた

言葉が足らない(語彙が少ない)と読解力は身につきません。

公文では、たくさん文章を読み解いたので、自然と語彙力が身につきました。

毎日の宿題で自然に語彙が増えていった感じです。

また自主的に、意味が解らない単語が出てきたときは、辞書で調べるようにしています。

子供がまだ辞書を引けないときは、親が引いて見せていました。

小さいうちから「解らない単語は辞書で調べる」を習慣化しておくと、語彙が増えて国語力がアップしてくれます。

【ドラえもんはじめての国語辞典】国語好きの幼児に使えるおすすめ辞書

【ドラえもんはじめての国語辞典】国語好きの幼児に使えるおすすめ辞書

また、くもん推薦図書を読むようにしたことも、語彙が増えた要因ではないかと思います。

【2021年版】くもん推薦図書4A公文式が選んだ2歳・3歳の絵本50冊

【2021年版】くもん推薦図書4A公文式が選んだ2歳・3歳の絵本50冊

③ 読書が好きになった

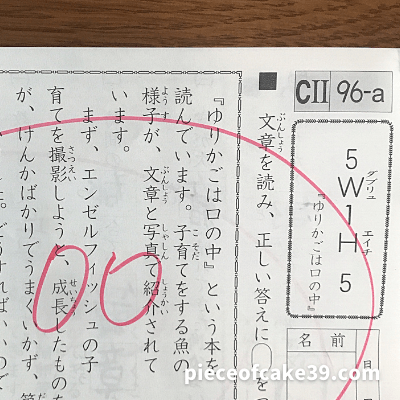

公文の国語の問題は、ほとんど「くもん推薦図書」から出題されています。

問題の作り方が上手いな〜と思うのは、必ずお話の続きが気になる場面で終了するところ。

続きが気になる〜〜!!このお話の続きが読みたい!

公文の意図どおり、教材が読書のきっかけになります。

エジソンやヘレンケラーなどの偉人の読解も出題されるので、偉人に興味を持つきっかけにもなります。

公文国語は厳選された良い本に出会う、いいきっかけになります!

追記:中学受験にそうとう役に立った

うちの子は小3まで国語は公文しかしていませんでしたが、まったく問題なかったです。

偏差値65以下になったことがないのは、公文のおかげとしか言いようがありません。

公文国語は頑張ってよかった!

公文国語は良い教材だと思っています。

それでもデメリットも、もちろんあります。

公文の国語で感じたデメリットは2つありました。

- パターン処理で解けてしまう

- 漢字覚えが大変

公文の教材はどれもなんだけど、パターン処理で解けてしまうんだよね・・

くもんだけでは漢字は大変っていうのも、よく聞くよね!

それぞれデメリットと感じた理由を説明します。

① パターン処理で解けてしまう

公文について色々と調べたり聞いたりしていると、こんな言葉に出会ったことはないでしょうか

公文の弊害

パターンで解けてしまうので、文章を読まずになんとなく解けてしまうんですよね。

せっかくの良い問題でも、文章を読み込んでから解かないことには効果はありません。

怖いことに、難しい教材になってもパターンで解けてしまうんです。

100点取れていても、ちっとも内容を理解していないこともあります!

ここの対策は親が頑張るしかないんです。

- 音読してあげる

- 教材について話をする

- 教材に出題されたお話の、ゆかりの地が近くにあれば連れて行く

ちょっとめんどくさいなって思われたかもしれません。

親子でやらないといけないところが、公文国語の最大のデメリットです。

でも公文の国語って子供ひとりでやれる教材じゃないと思うんです。

特にD教材までにしっかり読む力をつけておかないと、E教材から内容が難しくなってきます。

①と③は面倒でも、②だけ意識してあげると違ってくるはずです。

② 漢字覚えが大変

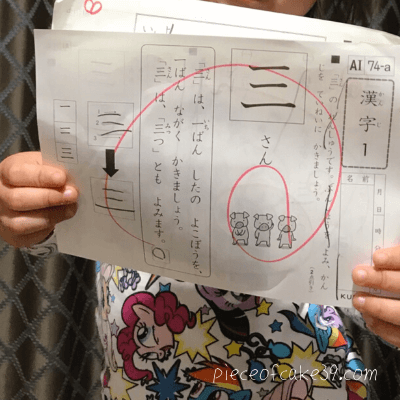

公文ではA教材から漢字がスタートします。

教材をそのままサラっと流していて書いているだけでは絶対に漢字を覚えられません。

最初の頃は、サラっと流してしまって、全然覚えられなかったんだよね・・

公文じゃなくても漢字は大変だけどね。

少しの時間でいいので、漢字の時間を作って、覚えていくしかありません。

いろいろとやってみて、しっかり覚える方法を見つけました。

覚え方のコツは、漢字だけを覚えないことです。

プリントに漢字の持つ意味が書かれています。

これをしっかり読んで理解を深めます。

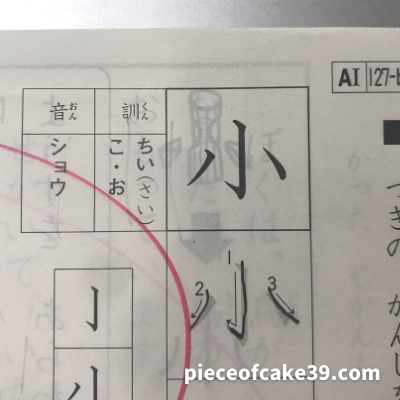

「小」という漢字の場合、訓読みだと「ちい(さい)・こ・お」、音読みだと「ショウ」と読むことができます。

- ハムスターは小さい

- もうすぐ小学生になる

など、簡単な文を一緒に考えます。

この覚え方にしてから、漢字の定着が早くなりました。

すっっごく面倒なんですけど・・!!

確かにめちゃくちゃ面倒!でもこれやると本当にすぐ覚えるんだよ〜

簡単な漢字のうちに、この覚え方が習慣化すると良いですね!

漢字総まとめページに入ったら、裏表に出てくる漢字をセットで覚えることもおすすめです。

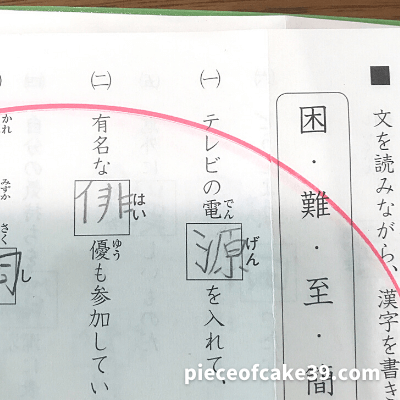

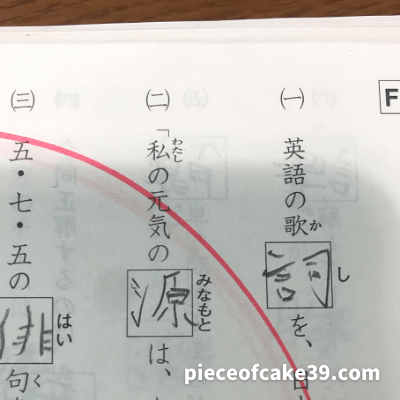

例えば、「テレビの電源」という漢字の場合。

裏ページを見ると「私の元気の源」と書かれています。

これをノートに「電源」「源」と書いて、セットで覚えるようにします。

漢字の意味と使われ方を覚えられるので、語彙もUPします。

公文の国語教材をフル活用して漢字を覚えの詳しい方法はこちら ⇒

【公文国語の漢字の覚え方】教材だけでは覚えられない?

【公文国語の漢字の覚え方】教材だけでは覚えられない?

公文の教材だけでは不安・・という人は、奨学社の漢字ドリルがおすすめです。

ただ漢字を覚えるだけでなく、意味をしっかり理解しながら覚えていくことができる仕様になっています。

小学3年生までしか出版されていませんが、よくできているのでとてもおすすめです。

くもんの国語を年少から4年続けた効果について書きました。

- 圧倒的な反復量で国語力に差がつく

- 問題に読書がしたくなるような仕掛けがある

- 漢字覚えはちょっと大変

きちんと取り組めば、きっちり効果があります!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

にじますでした。

【公文国語の漢字の覚え方】教材だけでは覚えられない?

【公文国語の漢字の覚え方】教材だけでは覚えられない?

【ドラえもんはじめての国語辞典】国語好きの幼児に使えるおすすめ辞書

【ドラえもんはじめての国語辞典】国語好きの幼児に使えるおすすめ辞書

【2021年版】くもん推薦図書4A公文式が選んだ2歳・3歳の絵本50冊

【2021年版】くもん推薦図書4A公文式が選んだ2歳・3歳の絵本50冊